Un homicidio olvidado

.

.

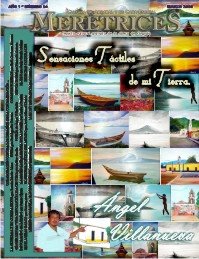

Recobras el conocimiento ignorando cómo fue que llegaste hasta ahí. Miras alrededor y no ves a nadie, sólo a la distancia reconoces algunas lanchas con pescadores, que tiran sus redes y esperanzas en las aguas plateadas del lago bajo la claridad de la luna llena, con la confianza de obtener lo que la contaminación y el lirio poco a poco les van negando. Sacudes la arena de tu saco negro y quitas la maleza enmarañada en tus cabellos con los dedos, quitas también la ira que había reptado en ellos y que parasitaba en tu pensamiento. Te das cuenta que la depresión que te abrazaba momentos antes se ha quedado en el suelo, que estás más ligero. Y decides regresar a casa donde nadie te espera, y te das cuenta que estás lejos, notas que el faro, tu compañero de a lado, sólo es un pequeño hongo cuando lo observas desde la ventana de tu cuarto.

Intentas incorporarte sin lograrlo, tu cuerpo está entumido como tus recuerdos. Escuchas el murmullo de la música sabatina de algunos autos varados en un malecón recién estrenado. Sabes que en poco tiempo estarás de nuevo en contacto con la realidad lacerante, huías de ella, así que resuelves a-sentarte como musgo en una roca, esperar que las ideas se acumulen y reacomoden en tu mente de habitación de adolescente. Poco a poco las imágenes llegan arrastrándose como tú hasta tu improvisado asiento, no puedes soportar la impresión hecha como marca de herradura incandescente en tu memoria, tu mujer y su amante, o mejor dicho, tu mujer y tu amigo en tu lecho.

Un golpe inesperado te asalta, despierta dentro de tu cuerpo, y el dolor que se albergaba en tu espíritu decide mudarse a la carne. El rudo vértigo como macanazo en la cabeza te sacude, te obliga a volver la mirada al suelo que se detiene en tus manos ignoradas, ‘¿de quién es?’; la mezcla de sangre y arena aún no ha secado. El instante de aquel momento se vuelve más claro como la luz que va escurriendo la luna, la nube de lluvia que la cubría es igual de pesada a la tormenta de cólera que desataste en aquel momento. Eres incapaz de matar a otra persona, siempre lo supiste, nunca tendrías el valor para hacerlo. Sin embargo, intentaste borrar su rostro con tus puños, él ni siquiera intentó detenerlos, su cara era una masa espesa de la que brotaba dolor y sangre. Ella se ahogaba entre gritos desesperados que sólo encontraron tus oídos sordos, mientras se le humedecía los ojos como un bulto de ropa arrumbada.

El dolor desvanecido en tu cuerpo por el caos vivido se torna en trazos más intenso y claros, más real. Sabes que la sangre con que se revestían tus manos no pertenecía a un cadáver que fue tu amigo de infancia. ‘Perdón’ y el chillido de un mocoso arrepentido fue lo último que le escuchaste decir antes de azotar la puerta. No huías por haberle matado, ahora lo entiendes. Corriste hasta encontrar la soledad necesaria para terminar con todo aquello que te atormentaba, optaste por adelantar el fin del mundo empezando por ti. Un vahído agudo te aprisiona como exprimiéndote la vida, y reconoces la profunda herida en tu muslo derecho de la que no deja de emanar tu existencia que comienza a encharcarse bajo tus pies. Terminas de armar el rompecabezas de lo negado: ibas a matarles muriendo.

Te aniquila el tiempo lentamente. Olvidaste cuando incrustabas la hoja de metal en tu carne y la girabas como furia para que la muerte tuviera un orificio más amplio e ingresara sin demora, más fácilmente. Ahora comprendes que el cansancio y el esfuerzo, al desgarrar el tejido y los hilos por donde transita la vida, fue lo que te hizo perder por un momento (parecido a una eternidad) el tiempo y el espacio. Miras alrededor, no ves a nadie. Lontananza está empañada de fatiga y agonía. Caes nuevamente como un árbol talado, una mejilla besa la tierra, tus pupilas se dilatan hasta encontrar el punto donde se localiza la muerte. La luz intermitente del faro sigue guiando el retorno de los pescadores que encuentran tu cuerpo inerte, embalsamado de sangre y arena.

Intentas incorporarte sin lograrlo, tu cuerpo está entumido como tus recuerdos. Escuchas el murmullo de la música sabatina de algunos autos varados en un malecón recién estrenado. Sabes que en poco tiempo estarás de nuevo en contacto con la realidad lacerante, huías de ella, así que resuelves a-sentarte como musgo en una roca, esperar que las ideas se acumulen y reacomoden en tu mente de habitación de adolescente. Poco a poco las imágenes llegan arrastrándose como tú hasta tu improvisado asiento, no puedes soportar la impresión hecha como marca de herradura incandescente en tu memoria, tu mujer y su amante, o mejor dicho, tu mujer y tu amigo en tu lecho.

Un golpe inesperado te asalta, despierta dentro de tu cuerpo, y el dolor que se albergaba en tu espíritu decide mudarse a la carne. El rudo vértigo como macanazo en la cabeza te sacude, te obliga a volver la mirada al suelo que se detiene en tus manos ignoradas, ‘¿de quién es?’; la mezcla de sangre y arena aún no ha secado. El instante de aquel momento se vuelve más claro como la luz que va escurriendo la luna, la nube de lluvia que la cubría es igual de pesada a la tormenta de cólera que desataste en aquel momento. Eres incapaz de matar a otra persona, siempre lo supiste, nunca tendrías el valor para hacerlo. Sin embargo, intentaste borrar su rostro con tus puños, él ni siquiera intentó detenerlos, su cara era una masa espesa de la que brotaba dolor y sangre. Ella se ahogaba entre gritos desesperados que sólo encontraron tus oídos sordos, mientras se le humedecía los ojos como un bulto de ropa arrumbada.

El dolor desvanecido en tu cuerpo por el caos vivido se torna en trazos más intenso y claros, más real. Sabes que la sangre con que se revestían tus manos no pertenecía a un cadáver que fue tu amigo de infancia. ‘Perdón’ y el chillido de un mocoso arrepentido fue lo último que le escuchaste decir antes de azotar la puerta. No huías por haberle matado, ahora lo entiendes. Corriste hasta encontrar la soledad necesaria para terminar con todo aquello que te atormentaba, optaste por adelantar el fin del mundo empezando por ti. Un vahído agudo te aprisiona como exprimiéndote la vida, y reconoces la profunda herida en tu muslo derecho de la que no deja de emanar tu existencia que comienza a encharcarse bajo tus pies. Terminas de armar el rompecabezas de lo negado: ibas a matarles muriendo.

Te aniquila el tiempo lentamente. Olvidaste cuando incrustabas la hoja de metal en tu carne y la girabas como furia para que la muerte tuviera un orificio más amplio e ingresara sin demora, más fácilmente. Ahora comprendes que el cansancio y el esfuerzo, al desgarrar el tejido y los hilos por donde transita la vida, fue lo que te hizo perder por un momento (parecido a una eternidad) el tiempo y el espacio. Miras alrededor, no ves a nadie. Lontananza está empañada de fatiga y agonía. Caes nuevamente como un árbol talado, una mejilla besa la tierra, tus pupilas se dilatan hasta encontrar el punto donde se localiza la muerte. La luz intermitente del faro sigue guiando el retorno de los pescadores que encuentran tu cuerpo inerte, embalsamado de sangre y arena.

Josué Enrique Nando

No hay comentarios:

Publicar un comentario